時間:2020-07-04來源:

地球,是太陽系八大行星之中唯一被水所覆蓋的星球。從太空鳥瞰,人類生息的家園是一顆藍色的行星。這大面積的蔚藍,是地球上無處不在的重要元素:水。

地球的儲水量達3.85億立方千米。億萬年前的宇宙天體運轉,形成了如今的江河湖海,是川流不息的水,滋養了浩瀚大地的繁榮與昌盛。

沒有水,就沒有生命。包括人類在內的所有生命,都起源于水。水既是生命之源,也是人類賴以生存和發展必不可少的物質資源。

目前,我國淡水資源總量為28000億立方米,占全球水資源的6%,名列世界第四。但是,由于人口眾多,人均水資源只有2300立方米,僅為世界平均水平的1/4,是全球人均水資源最貧乏的國家之一。

與此同時,我國又是世界上用水量最大的國家。

如果對水資源持續超量開采,缺乏監測和保護,等待我們的將是不可想象的嚴重后果。

兩千多年前,大哲孔子面對滔滔江水時說,“逝者如斯夫,不舍晝夜。”當我們像孔子一樣,因奔流的江河而引發無限感慨時,我們很少意識到,在這個被水孕育的世界,潛藏于大地腹心的地下水,與我們的命運更加息息相關。

地下水,是指賦存于地面以下的水。它分布于松散沉積物孔隙、巖石裂隙和可溶性巖層的溶蝕裂隙及溶洞中。

與地表水相比,地下水具有水量穩定和水質優良的特點。早在5700年前的新石器時代,浙江河姆渡人就開始鑿井取水。一些深層地下水,因含有大量對人體有益的元素,成為優質礦泉水或天然溫泉。

地下水不僅為人類生活提供了良好的水源,還悄無聲息地孕育出了類型多樣的地質地貌。

這種壯麗的地質景觀稱為喀斯特,它的塑造者,是賦存于溶蝕裂隙及溶洞中的巖溶地下水。

地下水如同遍布地球的血液,還維持著藍色星球上生態系統的平衡。

兩種途徑形成了豐沛的地下水。首先是降水。當雨水在地表匯集,滲入松散沉積物孔隙和巖石裂隙或溶穴中,便形成地下水;其次,江河湖泊等地表水水位高于地下水位的自然變化,以及水庫渠道滲漏、農業灌溉等人為變化,也都會成為地下水的補給來源。

無處不在的地下水,往往給人一種錯覺:這是一種取之不盡用之不竭的循環再生資源。但是,由于地下水深藏于大地之下,具有相當隱蔽性,各種人類活動一旦對它造成污染,就無法像河流污染或大氣污染那樣顯而易見。

因此,地下水污染具有過程緩慢、不易發現和難以治理等特點。

地下水一旦被污染,往往需要十幾年甚至幾十年的時間才能恢復。因而,盡管地下水的確可以循環再生,但循環再生的時間非常漫長。

此外,地下水的儲存量、埋藏深度和水質都不是一成不變的,它時刻因各種外部條件的變化而變化。在人類對地下水的開采利用中,常常出現水污染、地面沉降、地面塌陷和海水入侵等問題。

面對種種可能發生的意外,就必須對地下水進行有效的動態監測,通過監測直接獲取地下水位、水溫、水質的連續變化數據,為地下水的合理利用和保護提供依據。

1973年6月,周恩來總理指出:“全國水文地質狀況搞不清,經濟建設、國防工程建設都受到了影響。過去沒有搞清楚,現在要補這一課。”

于是,一個肩負著地下水安全的重要機構應運而生:中國人民解放軍基本建設工程兵水文地質普查部隊宣告成立,并成為中國地質環境監測院的前身。在短短的時間里,它對我國190萬平方千米的疆域進行了水文地質普查,成為我國地下水監測事業的奠基者之一。

時光呼嘯前行,時代高歌猛進。到了新世紀,為了適應社會經濟發展,國家對地下水監測工作提出了更高、更新的要求:

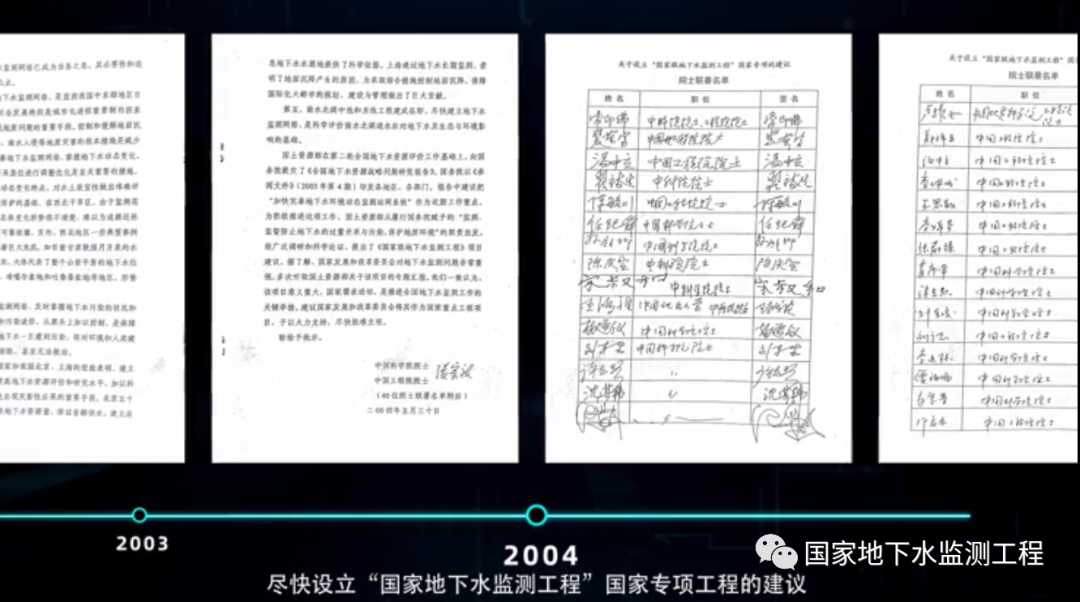

2003年,原國土資源部向國務院提交了《全國地下水戰略問題研究報告》,指出地下水監測工作對于掌握地下水賦存條件與動態狀況、地質環境保護和地下水資源合理利用的重要性;

2004年,40位中國科學院和中國工程院院士聯名提出盡快設立“國家地下水監測工程”國家專項工程的建議;

同年,由中國地質環境監測院組織編制《國家地下水監測工程項目建議書》上報國家發改委;

2008年,經國家發改委協調,原國土資源部和水利部按照“一個項目、分部實施、信息共享”的原則,共同編制了《國家地下水監測工程項目建議書》;

2010年至2015年,國家發改委下達多份重要文件,并于2015年6月正式批復實施。

為了監測工程的順利進行,自然資源部多次召開專題會議,聽取并研究工程建設中的重點難點,制定了工程組織實施方案并進行全面部署;與水利部聯合成立協調領導小組,從各個方面對工程進行協調與督導,形成上下聯動的統一監管格局。

各省自然資源廳、市局以及鄉鎮國土所在站點落地方面同樣給予大力支持。在不占用耕地的原則下,落實工程站點,有效推進工程順利實施。

歷經多年努力,工程終于孵化,而“把握地球脈動,守護一方水土”的中心理念也漸漸深入人心。

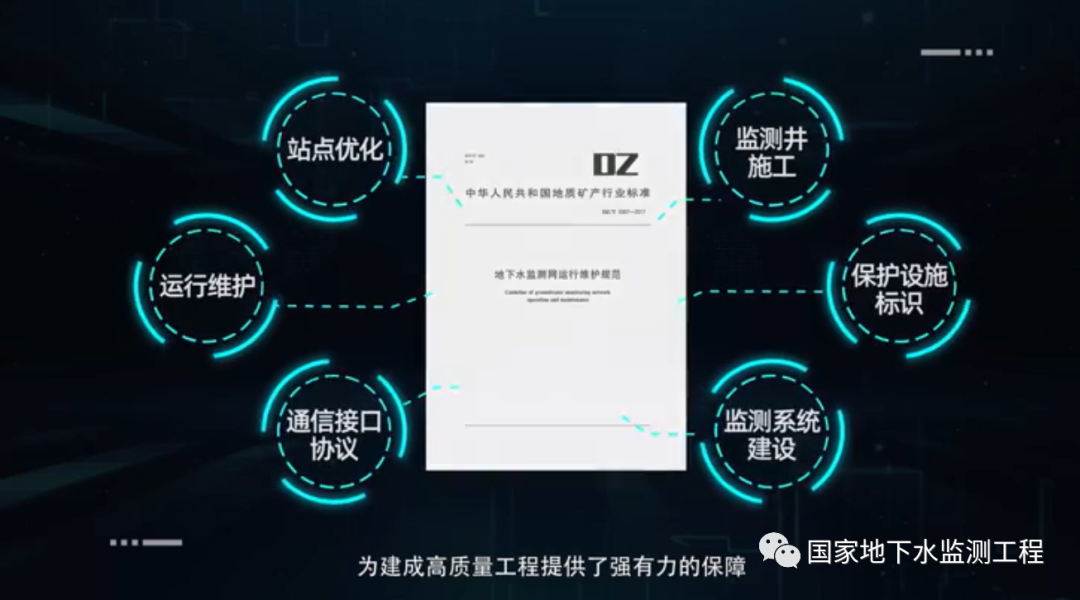

中國地質環境監測院作為國家地下水監測工程(國土資源部分)法人單位,對涉及地下水監測的標準規范進行了調查研究和建立了包括地下水監測站網優化、監測井施工、保護設施標識、監測信息系統建設、地下水監測數據通信接口協議、地下水監測網運行維護等技術標準,為建成高質量工程提供了強有力的保障。在工程建設階段,聯合全國31家省級地質環境機構,精心組織實施,高質量的完成了建設任務,形成了一套完善的建設管理體系。

各省地勘局充分調動省內地勘隊伍積極參與站點建設任務,在建設費用低于市場價格的情況下,組織精干力量參與工程建設,嚴格執行工程質量標準,提供了強有力的隊伍保障,按期完成工程建設。

逝去的時光意味著沉甸甸的收獲。當三年光陰彈指而去,到2018年底,一個令人振奮的消息傳來:國家地下水監測工程建設任務圓滿完成。

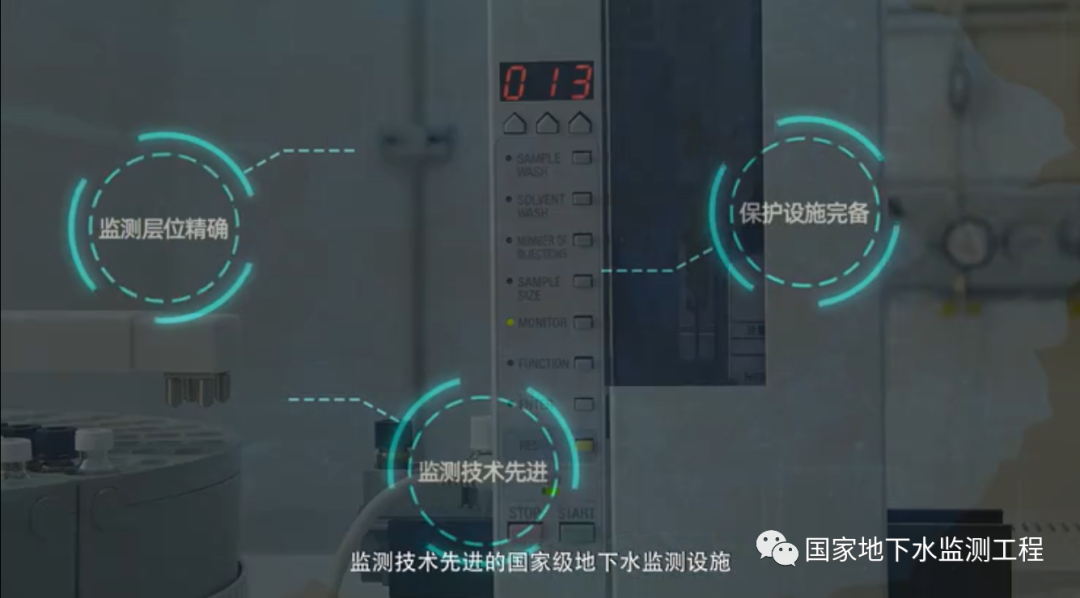

三年里,一共建設地下水監測站點10171個。覆蓋了350萬平方公里的區域范圍,設置16個重點監測區。每一個監測點,都實現了水位、水溫動態要素全部自動采集自動傳輸,形成了一批監測層位精準、保護設施完備、監測技術先進的國家級地下水監測設施。

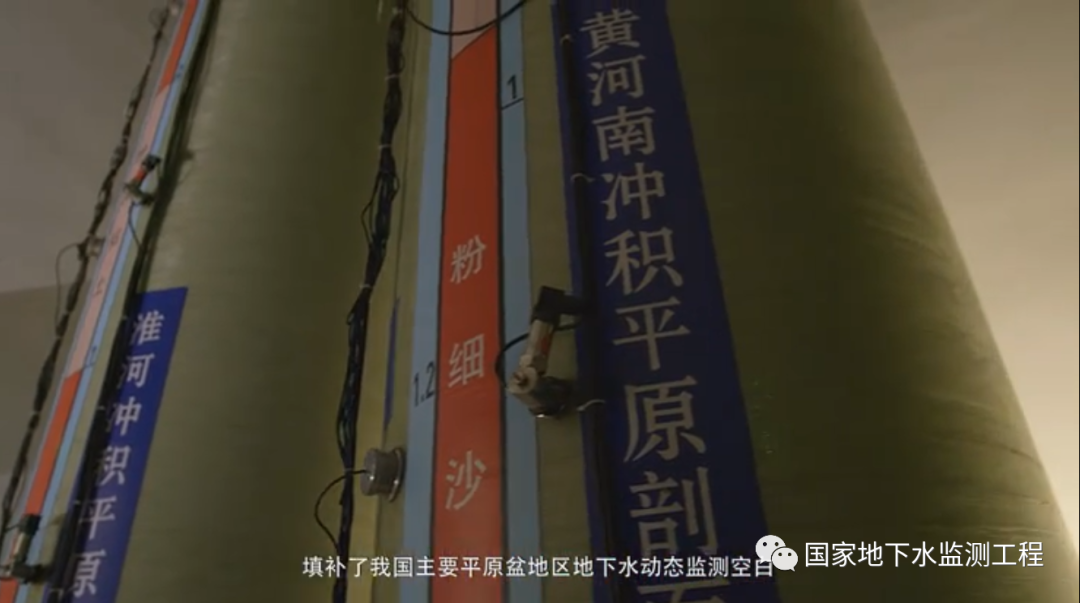

這,意味著我國基本建成了具有中央產權的國家級地下水監測網絡體系,填補了我國主要平原盆地區地下水動態監測空白,基本實現了對我國主要平原盆地及人類活動經濟發展區地下水的區域監控。

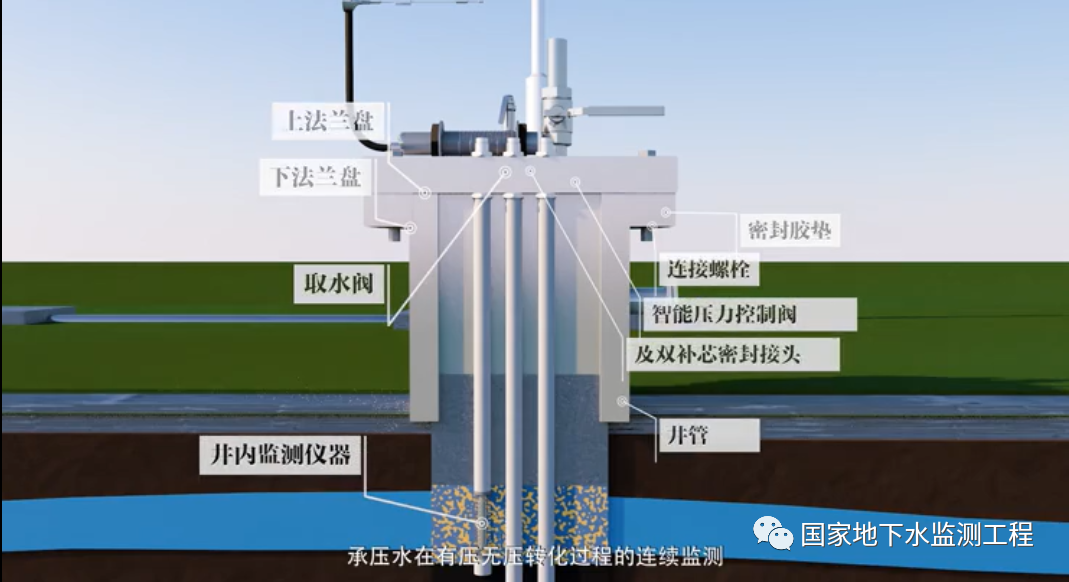

在山西、寧夏、青海等12個省份,完成50余個自流監測井建設,工程研發的自流井監測井口密封裝置解決了自動監測儀帶壓安裝、承壓水在有壓無壓轉化過程的連續監測和冬季的防凍和水樣采集、及洗井清淤的系列技術難題。

基于GSM和GPRS傳輸數據的壓力式地下水監測信息采集傳輸一體化設備,解決了經濟發達及人口密集區的地下水實時動態數據的傳輸。

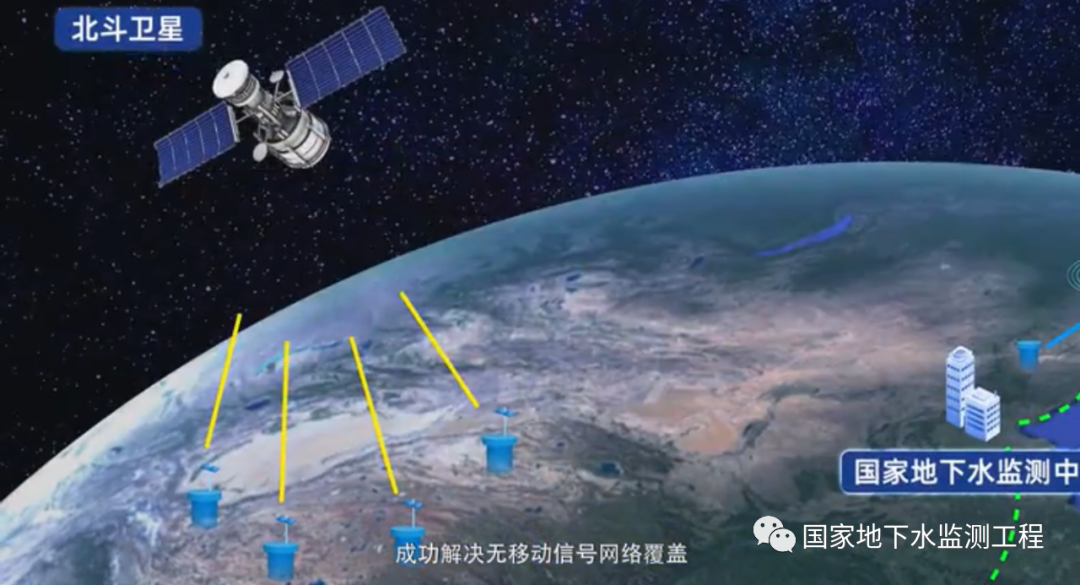

在內蒙古、新疆、青海等偏遠省份,建成41個基于北斗傳輸的地下水自動監測站,成功解決無移動信號網絡覆蓋或信號較弱地區監測數據傳輸問題。

在河南鄭州、新疆昌吉改建兩座地下水均衡試驗場,重點開展地下水均衡要素觀測。

在河北秦皇島,改建一座地下水與海平面綜合監測站,建立包括潮汐、溫鹽、氣象、地下水和GPS組成的自動化綜合監測站,開展海平面綜合研究。為水文地質關鍵參數獲取、地下水與生態環境關系研究和資源評價等方面建立了科學觀測平臺。

國家地下水監測中心是整個監測工程的核心。在這里,匯聚了站網運行監控、數據匯聚、信息共享、水質測試質量監控、成果展示等七大功能,實時掌握全國地下水監測站點及設備運行狀況,實現了與全國31省地質環境監測機構的互聯互通。

中心建成的地下水質量監控實驗室具備對最新地下水質量標準97項指標與環境同位素氘、氧18全覆蓋的測試能力。其測試全面性、性能先進性均達到了國內領先標準。

這是一個高科技時代。云技術、大數據和物聯網等先進技術都成為監測工程的重要手段。國家地下水監測信息應用服務系統,具備地下水監測數據接收、數據管理、綜合分析、三維水文地質建模、地下水數值模擬、數據服務與成果展示等功能。

目前,系統單日接受數據量20余萬條,總計已接收水位、水溫數據近2億條。系統還集成了國家地下水監測工程建設成果、歷史監測數據和水文地質基礎數據資料。通過數據共享服務,實現了國家部委間地下水位水溫數據的實時共享和水質數據的年度共享。

系統同時可為水資源、水文地質等科學研究提供數據和信息服務。把國家地下水監測工程建設成為全國地下水與水資源研究的野外科學觀測基地,為生態地質環境問題的分析防治,及河湖濕地的生態診斷與保護修復提供支撐。

通過工程設立的微信公眾號和信息服務網也讓更多公眾參與了解地下水監測工作,提高社會對地下水資源的保護意識,最大限度地向社會公開提供準確的數據服務,及時反饋社會的重大關切。

國家地下水監測工程是一項劃時代的、具有歷史性意義的偉大壯舉。它不僅是包含自然資源管理、水資源評價、生態環境保護數據的科學工程,同時是保障我們的子孫后代美好生活的民生工程。

行百里者半九十。國家地下水監測工程的圓滿建成只是第一步。因為,地下水資源的保護不僅需要國家的相關政策和工程,更需要要我們每一個人從日常生活做起。

節約水資源,珍愛大自然應該成為每一個現代人的共識。

人類只有一個地球,華夏大地是我們賴以生存的家園,守護好這一方水土;功在當代,利在千秋。