時間:2020-07-22來源:

華北地下水超采綜合治理過程中,明晰華北地區“有多少水、能用多少水、用了多少水、超用多少水、限用多少水”等是影響治理成效的關鍵問題。地下水評價預測技術、監測預警技術、開采計量技術、量位雙控技術等,為解決上述關鍵問題及華北地下水長效保護提供了保障。

地下水超采治理的關鍵支撐技術

華北地區地下水超采問題從20世紀80年代初現,超采歷史持續至今已有近40年,其超采面積廣,累積超采量大,超采治理工作任重道遠。為全面實現華北地區地下水采補平衡的目標,在中央和地方重視、各級部門密切配合、各項綜合治理措施切實投入之外,亟須圍繞華北地區“有多少水、能用多少水、用了多少水、超用多少水、限用多少水”等實踐問題,在技術上做好支撐。

相比地表水資源,地下水監管難度更大,技術要求更高,一是地下水埋藏于地下,存在明顯的空間異質性,系統監測難度大;二是地下水資源的形成轉化過程和機制復雜,對其數量和分布定量困難;三是地下水資源開采利用分散,對其進行計量和管理困難;四是地下水運動緩慢,對外界變化的響應滯后,且與生態環境作用關系緊密,地下水系統一旦失衡修復起來十分困難。這就要求對地下水從監測預警、開采計量、評價預測、有效管控四個方面形成立體化的技術支撐體系。

1.地下水評價與預測技術

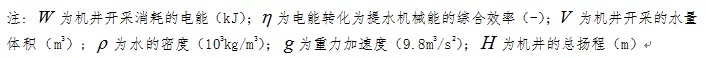

華北地區“有多少水、能用多少水”,需要通過地下水資源評價與預測技術來科學確定。華北平原區位于半干旱半濕潤區,地下水資源主要來自降水入滲補給,少部分來自山前側滲和河道滲漏。在當前氣候變化、下墊面變化和人類長期活動影響下,華北平原地下水循環補給機制發生了顯著變化,近些年大規模的超采綜合治理又為地下水循環演變增添了較大的變數。當前超采綜合治理的各項措施除水源置換外,大部分為農業節水工程與種植結構調整等,一方面雖然有效減少了地下水開采量,但另一方面也必然對地下水補給過程和補給數量造成顯著影響。科學原理上,地下水超采的減少量取決于地下水開采與補給兩方面,地下水超采綜合治理若只關注開采量的減少,將開采的減少量等同于超采的減少量,而忽視了補給量的衰減,這種認識是片面的。

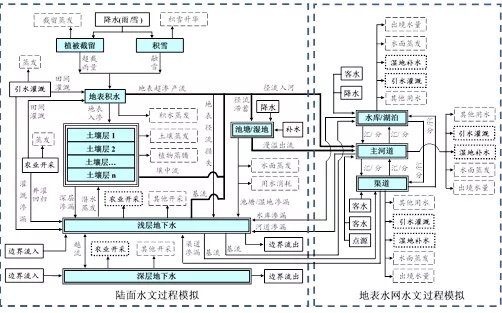

長期以來,地下水資源評價與預測主要圍繞選取合理的“降水入滲補給系數”來進行,然而“降水入滲補給系數”受多種因素影響,與年內降雨的大小和分布、地表下墊面、作物種植、土壤前期墑情、灌溉方式等都有密切聯系,與地下水埋深也有一定關系,因此不是一成不變的,一般較難準確確定。在當前模型技術已充分發展的情況下,以“四水轉化”(降水-土壤水-地表水-地下水)研究為核心,開發服務于華北地區地下水資源評價與預測的地表-地下水精細化耦合模擬模型具有很高的可行性和必要性,可為華北地下水資源動態評價、地下水資源演變歸因分析、地下水超采綜合治理水量-水位效應模擬、采補平衡狀況和演變趨勢預測等提供重要技術手段。

▲流域“四水轉化”模擬路徑圖

2.地下水監測預警技術

地下水監測是了解地下水動態變化規律的基礎性工作之一,“有多少水、能用多少水、超用多少水”都需要以地下水水位的動態變化和水質特征為依據進行分析評價。依托“國家地下水監測工程”,在地下水水位、水質和水溫監測方面,水利和地質部門已在華北黃淮海平原建立起“國家-省-地(市)”三級地下水動態監測網,監測站點達5845個,為全國監測密度最高的地區,監測覆蓋范圍和技術手段上已經向發達國家看齊,為地下水動態實時監控提供了堅實的信息基礎。目前主要問題是數據共享機制不成熟、對數據信息挖掘程度低、數據成果應用不足等。

▲地下水監測站

未來一方面需要充分依托信息化、大數據技術的發展,利用海量數據進行應用平臺開發,如水源地安全運行評估、海水入侵預警、名泉涌水量預測、超采區和生態脆弱區水位修復效果評價等;另一方面需要研究加強地下水信息共享平臺的建設,提供地下水監測數據信息產品,為行業內地下水資源調查評價、地下水資源保護、開發利用規劃等提供基礎數據服務。

3.地下水開采計量技術

除地下水水位、水質的監測之外,還有一項基礎性的工作是地下水的開采計量,這是搞清楚“用了多少水”的關鍵。目前城市工業、生活利用地下水主要通過水源地及供水管網系統供水,計量規范化程度高,統計相對準確。農業地下水開采是華北地區地下水開發利用的主要組成部分。長期以來,由于絕大多數農業機井開采缺乏計量,農業地下水開采量主要依靠調查估算,數據精度十分有限,這不僅影響農業灌溉用水的控制,更影響區域地下水資源管理。

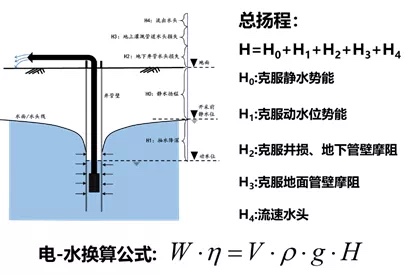

長遠來看,對農業機井實施全面的設施計量是落實最嚴格水資源管理制度的必然要求,只有在掌握每口機井開采量信息的基礎上,才能夠以用戶為單位精準實施“總量控制、定額管理”。但鑒于農業機井數量極為龐大,短時期內全面普及計量設施難度很大。目前全國電網基本上實現了全覆蓋,農業機井的用電量數據均有記錄,在一定區域范圍內,含水層性質、機井泵型、農戶的灌溉習慣、地下水埋深等影響因素較為相似,發展“以電折水”統計核算技術具有較好的基礎和推廣應用前景。

▲“以電折水”原理示意圖

技術實施上包括根據水文地質條件和開采特征進行“以電折水”統計核算分區;選取一定數量的代表性機井開展“以電折水”參數實驗,研究“每度電開采量”參數的分布范圍和規律;研究獲取和分離農灌開采用電量數據的途徑,以及規范“以電折水”核算統計的辦法等。當前華北地區的河北省推行的農業“以電折水”辦法為推進農業生產取用水水量核定提供了有效技術支撐,可供其他類似地區參考借鑒。

4.地下水量位雙控技術

地下水科學管控包括兩方面內容,一是在明晰了地區“有多少水、可用多少水”的基礎上,根據以水定需原則,對“限用多少水”進行劃定并嚴格執行;二是在監管考核過程中對地區“用了多少水”進行準確核算,對“超用多少水”進行監督管理。管好地下水,科學制定標尺,即地下水管控指標是關鍵。由于地下水取用量和地下水水位的相關性,地下水管控指標一般應包括取用水量指標和水位指標。

指標的制定應以問題和現實需求為導向,因地制宜,既要滿足經濟社會對地下水資源的必要需求,又要實現超采區治理的目標,以保障地下水的長期可持續利用。在落實管控上,地下水管控指標還需考慮不同水文地質單元、超采區分布和超采程度等,在流域層面和省、市、縣三級行政區進行逐次分解,明確各級管控單元。

另外,對于以農業開采為主的華北地區,由于地下水取用水量和水位波動對年降水的豐枯變化十分敏感,管控指標的制定還應進一步分為不同年型的管控指標和多年的累積管控指標,避免出現地下水監管考核不公允的情況。一些重點防治地區,如重點泉域、生態脆弱區、海水入侵區、鹽堿化易發區等敏感地區,由于地下水水位長期趨勢性變動可能會導致嚴重的生態和環境地質問題,有些影響甚至是不可逆的,因此管控指標的制定應比一般開采區要更加嚴格。

2020年2月,水利部印發《水利部辦公廳關于開展地下水管控指標確定工作的通知》,根據通知要求,華北地區將開展地下水管控指標確定工作,從而建立一套科學合理的量化標準,這將是促進地下水強監管的一大進步。

華北地區地下水超采治理保障建議

除技術支撐之外,地下水超采綜合治理的多方保障機制也是關鍵因素。

①法律保障和標準制定。建議加快地下水保護條例的出臺,并制定地下水計量、監測、井型結構、風險評估等多方面的標準和規范,為地下水保護管理提供法制保障。

②優化區域糧食安全基本定位。當前華北地區既是地下水超采治理區,又是糧食功能區,地下水保護與糧食生產保障之間一定程度上存在矛盾,建議根據華北地區地下水資源承載能力適當調減糧食生產指標,形成水利、農業、國土多部門對地下水超采的合作共治。

③充分發揮經濟調節和公眾參與的作用。有效運用經濟杠桿這只看不見的手,創新定額階梯、提補結合、水電捆綁等農業地下水水費有效收取模式,在不增加農民合理用水經濟負擔的同時促進農業節水。

④加大嚴重超采區外部引水。華北地區嚴重缺水,特別是深層承壓水超采區,外部引水替代地下水是不可或缺的治理措施。建議近期保障嚴重超采區引黃水量,在南水北調中線水源區水量充沛條件下,相機向農業和生態補水,并實施生態和農業用水價格優惠政策,遠期加快南水北調東線二期工程建設實施,使各地能夠更好地利用引調水置換地下水,治理地下水超采。